印刷の大御所・オフセット印刷の特徴と、オンデマンド印刷との違い | オリジナル紙袋WEB

印刷の大御所・オフセット印刷の特徴と、オンデマンド印刷との違い | オリジナル紙袋WEB

疑問形で始まってしまいましたが、今回は紙袋をはじめ、さまざまな印刷物を作るときに欠かせない印刷方法についてのお話です。

皆さんが印刷物を作るとき、あるいは依頼をするときに、どのような印刷方法を選ばれていますか?

オフセット、グラビア、シルクスクリーン、箔押しホットスタンプなど。

いろいろと種類があるのだけれど、どれも耳馴染みがないし、何を選んだらよいかわからないというのが本音のところではないでしょうか?

普段、ご家庭やオフィスなどで利用するコピー機はインクジェット印刷なので、なかなかピンとこないと思います。

今回は数ある印刷方法のなかから、紙袋や雑誌、チラシの印刷などよく使われるオフセット印刷を中心に少しマニアックなところまでご紹介いたします。

オフセット印刷は油性顔料インクを使った印刷方法の一つです。

1850年頃のイギリスで誕生し、1900年に入る頃には大量印刷が可能な印刷機が発明されたことで世界的に普及しました。

その後、1950年頃には印刷機の性能が大きく向上し、日々改良を続けながら現在も紙への印刷を支え続けています。

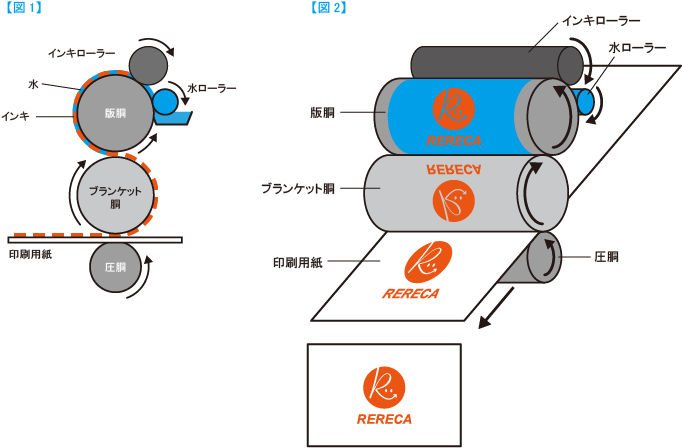

オフセット印刷の仕組みには、大きく3つの特徴があります。

ここからは、それぞれについて説明をしていきます。

オフセット印刷を始めとする多くの印刷には「版」と呼ばれるものが必ずあります。

判子のようなもので、そこに顔料インクを塗って転写します。

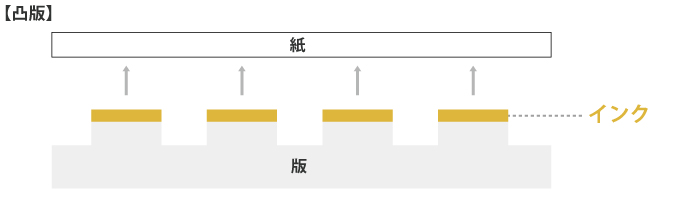

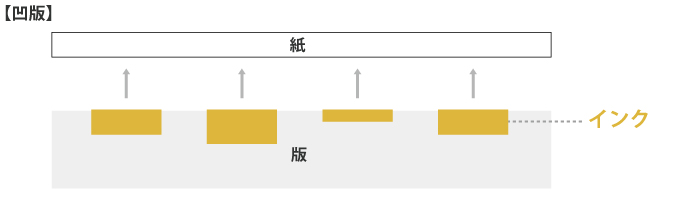

さて、版にはいくつか種類があります。

まず、判子のように印刷したい部分だけが盛り上がっている「凸版」。

反対に印刷したい部分だけ凹んでいる「凹版」。

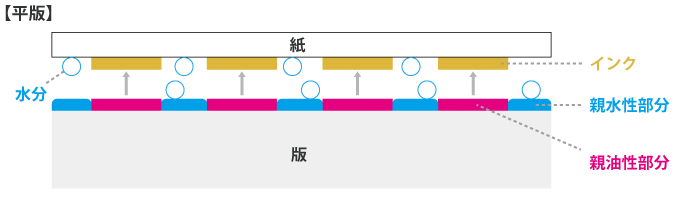

最後に、ここで紹介しているオフセットに使われている、凹凸がほとんどない「平板」です。

では、なぜ凹凸のない平らな版で印刷ができるのでしょうか?

それは、版に水が染み込みやすい箇所と油(インク)が染み込みやすい箇所を作り、それぞれが反発する力を使って印刷をします。

オフセット印刷は凸版などと異なり、対象となる紙などに版を押し付けません。

水とインクを付けたあと、一度ブランケットとというものに写し、それを転写をしていきます。

つまり、版に付いたインクをブランケットに転写(Off)し、ブランケットから紙に転写(Set)するという工程をたどるため『オフセット印刷』という名前がついているのだとか。

版が直接触れないため、ほかの印刷方法と比べて摩耗が少なく、鮮やかに印刷することができます。

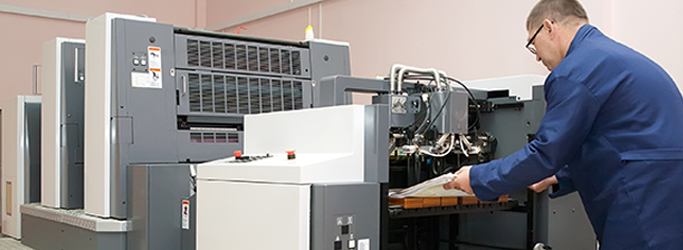

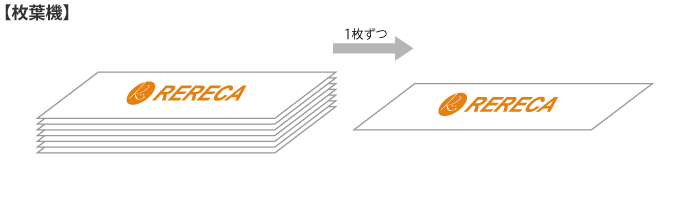

オフセット印刷機は、大きく分けると「枚葉機」と「輪転機」に分けることができます。

枚葉機とは、一枚ずつ印刷する機械で、いろいろな大きさの紙に印刷することができます。

一方で、輪転機はロール状に巻かれた紙に印刷をします。

多くの印刷物を刷るのであれば、コストを抑えることができます。

そのため、紙袋や雑誌、新聞といった印刷物にはこちらが使われています。

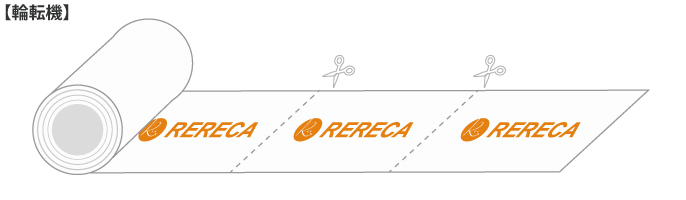

オフセット印刷とよく比較される印刷方法に「オンデマンド印刷」というものがあります。

さて、この「オンデマンド印刷」とはどのような印刷なのでしょうか?

すごく簡単に表現すると、コピー機と同じような方法で、紙などに直接印刷をします。

どちらも一長一短があるので、分かりやすいように「料金」「納期」「クオリティ」。

この3つの点で比較してみました。

まず重要な要素である料金に関してですが、こちらは多く印刷する場合はオフセット印刷。逆に少なければ、一つひとつ印刷をしていくオンデマンド印刷を選びましょう。

納品までのスピードはオンデマンド印刷です。

オフセットは版を作る必要があるため、どうしても時間がかかります。

お急ぎの場合はオンデマンド印刷で注文するほうよいでしょう。

クオリティという点では、版を作って印刷するオフセット印刷。

大量に印刷をしても、ムラなく、きれいに仕上がります。。

一方、オンデマンド印刷は、一つひとつにレーザーで焼付を行う、またインクも粉末インクなので、液体のように均一にならず、色ムラやモアレ現象(※網を2つ重ねた際に模様が浮かび上がる現象です)が起こることもあります。

さて、オフセット印刷とオンデマンド印刷について比較してきましたが、簡単にまとめると以下のようになります。

| 印刷方法 | オフセット印刷 | オンデマンド印刷 |

|---|---|---|

| 料金 | 大ロットなら安い | 小ロットなら安い |

| 納期 | 長い | 早い |

| 印刷クオリティ | 高い | 低い |

| こんな方にお勧め | ・出版物やクオリティが重要な方 ・大量に注文される方 |

・小ロットをお考えの方 ・お急ぎの方 |

とはいえ、今なお進化を続けるオンデマンド印刷。いずれは、品質でも劣らない万能な印刷方法になるかもしれませんね。

いかがでしたしょうか?

専門的な内容も多かったので、少し難しかったかもしれませんが、オフセット印刷がどういうものかしっかり伝わっていたら幸いです。

なお、オリジナル紙袋をご注文の際に、どの印刷方法を選んだらよいかわからない…なんて、お悩みなら。

ぜひ、レレカににご相談ください。

注文枚数やデザイン、コストなど、お客さまの要望に合わせて最適な印刷方法をご提案いたします。

紙袋印刷・オリジナルの手提げ袋製作ならオリジナル紙袋WEB レレカ